Twists and Turns: Eine nichtlineare Vorlesung

Studierende mit nichtlinearem Storytelling motivieren

TL;DR

Dies ist eine Übersetzung. Zum Original (English)

Sie sind Cybersicherheitsanalyst bei CyberTech Inc. Es ist Dienstagmorgen und Ihre Stimmung ist so düster wie Ihr Kaffee." Das ist die Einleitung zur letzten Vorlesung vor der Prüfung zum Thema „Introduction to Security and Privacy“. Das Datum der Prüfung steht unten auf einer Website. Darüber lädt ein frischer blauer Link die Studierenden dazu ein, sich auf die Reise durch die nichtlineare Geschichte der heutigen Vorlesung zu begeben.

Die Stimmung im Raum ist weder düster noch fröhlich. Sie ähnelt überraschend der Atmosphäre in jeder anderen Vorlesung. Einige Studierende sind wissbegierig, zeigen dies jedoch nicht. Einige sind müde. Einige sind desinteressiert. Es gibt kein aufgeregtes Gemurmel. Es hat sich keine Menschenmenge versammelt, um das Ereignis mitzuerleben. Nur das leise Murmeln der Studierenden ist zu hören. Es scheint kein Unterschied zu einer normalen Vorlesung zu bestehen. Aber es gibt einen.

Dominik bittet den ersten Studenten, eine Entscheidung zu treffen: „Was möchten Sie tun? Die Sicherheitswarnung untersuchen oder ignorieren?“ Der Student möchte sie ignorieren und stattdessen seine E-Mails checken. Vier E-Mails klingen wichtig. Dominik bittet eine Studentin, eine auszuwählen. Jede E-Mail enthält ein Problem, das gelöst werden muss. Dazu müssen die Studierenden den Kursinhalt kennen und ihr Wissen anwenden.

Ich wollte etwas Unterhaltsames für den Inverted Classroom. Ich hatte die Idee, es mit nichtlinearen Geschichten zu versuchen – da weiß man nie, was als Nächstes kommt. Das erste Mal war schwierig. Ich hatte nur vier Stunden Zeit zum Vorbereiten. Aber die Studis haben die kleinen Fehler nicht bemerkt. Bei der zweiten Vorlesung fühlte es sich dann ziemlich gut an.

Das Gemurmel verstummt. Die Stimmung ändert sich. Die Studierenden konzentrieren sich.

Das müssen sie auch, denn sie müssen vielleicht die nächste Entscheidung treffen oder das nächste Problem lösen. Die Spannung im Raum ist greifbar. Aber auch die Neugier.

Die Lösungen sind hier nicht leicht zu finden. In anderen Vorlesungen werden den Studierenden Fakten und Lösungen präsentiert. Hier müssen sie sich selbst durch die Probleme arbeiten, um die Lösung zu finden. „Ich habe versucht, die Fragen zu durchdenken, und wenn ich die Antwort gefunden habe, war ich glücklich“, sagt einer von ihnen nach der Vorlesung. „Und wenn nicht, war ich umso glücklicher, als ich die Lösung gehört habe.“

In der Geschichte betritt die Kollegin des Protagonisten den Raum.

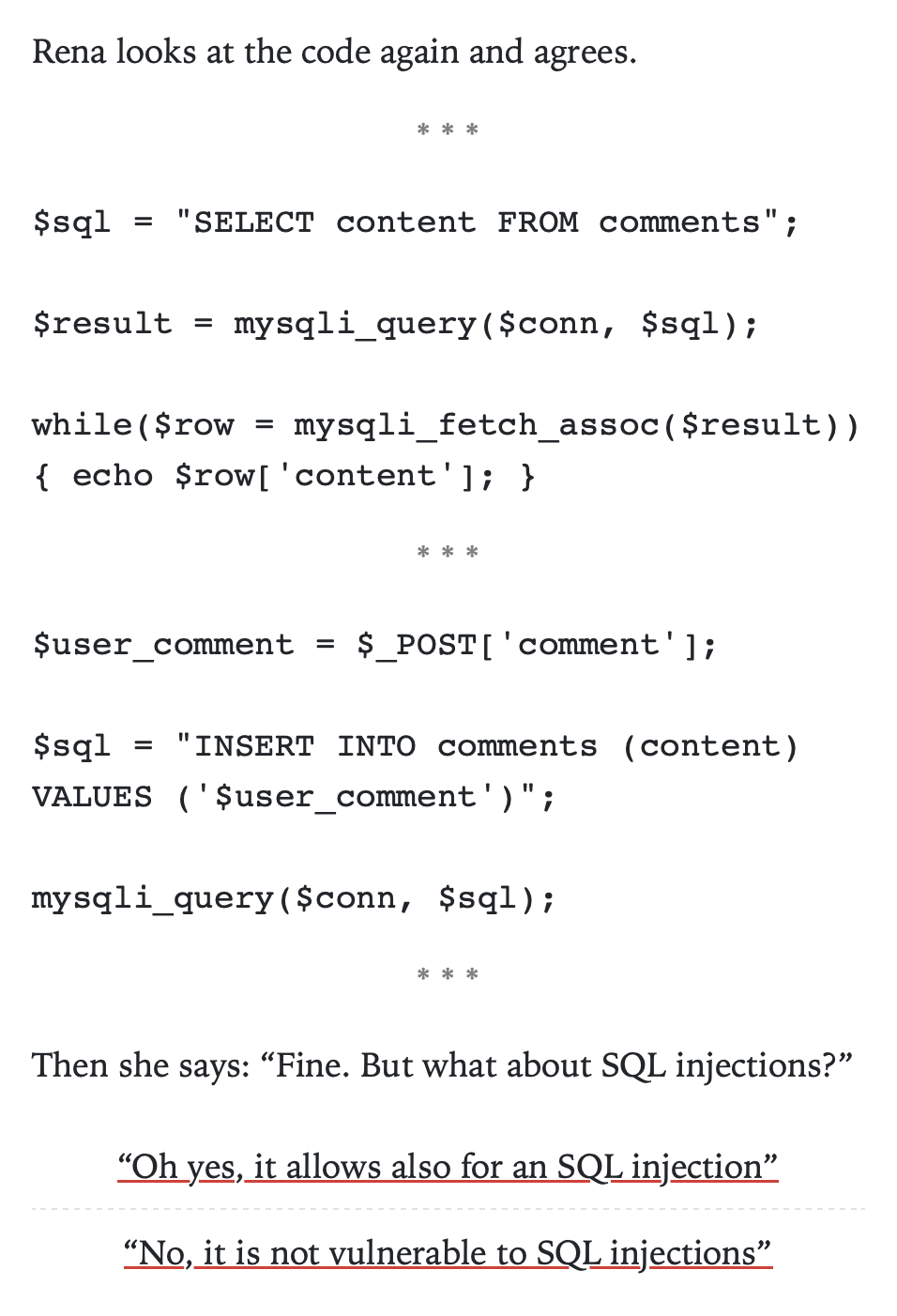

„Rena fragt, ob der folgende Code, der die Kommentare anzeigt, für eine SQL-Injection anfällig ist.“

Es handelt sich nur um einen Nebenstrang der Geschichte. Ein paar Zeilen Code. Was Dominik jedoch nicht bedacht hat, als er diesen Teil der Geschichte geschrieben hat, ist, dass seine Studierenden nicht so vertraut mit SQL sind, wie er denkt. Und was die Studierenden nicht wissen, ist, dass er ein kniffliges Szenario gewählt hat, um das Problem nicht zu einfach zu machen.

Ein Ratespiel beginnt. „Man könnte ein SQL-Kommando in einen String speichern und als Eingabe übergeben.“

„Okay“, sagt Dominik. „Welches Kommando?“

Es werden Vorschläge gemacht. Dominik probiert sie alle aus und erklärt, warum sie nicht funktionieren. Diese Interaktion ist genau das, was er wollte. Deshalb hat er die nichtlineare Geschichte überhaupt erst entwickelt. „Man kann diese Dynamik nicht erzeugen, indem man einfach da steht und fragt: ‚Welche Fragen habt ihr heute?' Denn dann hat niemand Fragen.“ Man muss also einen Köder auswerfen, um die Neugierde zu wecken.

Schließlich gehen die Vorschläge aus. Vielleicht ist der Code sicher? Niemand glaubt das wirklich.

Aber als Dominik helfen will, stellt er fest, dass ihm die Lösung entfallen ist.

„Wenn man sich nicht sicher ist, ob ein Code sicher ist, sollte man am besten davon ausgehen, dass er es nicht ist“, rät er, um alle Zweifel an der allgemeinen Vorgehensweise auszuräumen. „Denn … oft ist er es nicht.“

Ein guter Rat. Etwas, das die Studierenden sich merken werden, umso mehr, als es so schwierig ist, das aktuelle Problem zu finden. Aber nicht schwer genug, um die Vorlesung damit zu beenden.

„Schauen wir mal in der Dokumentation nach“, sagt Dominik.

Das war seine Sorge vor Beginn. „Ich weiß nicht immer, was kommt, was ist, wenn ich die Antwort nicht weiß?“ Es gibt keine Folien, die ihm helfen könnten, und er will sich den Spaß nicht verderben, indem er in seine Notizen schaut. „Ich muss irgendwie damit klarkommen.“

Und genau das tut er. Jetzt sucht er gemeinsam mit seinen Studierenden nach einer Lösung. Alle im Hörsaal lehnen sich vor.

„Was wäre, wenn …?“

„Und wenn …“

Schließlich findet er die Antwort. Die Studierenden lehnen sich zurück. Das Rätsel ist gelöst. Aber Moment, es ist noch Zeit. Es gibt noch mehr Entscheidungen zu treffen.

Die Rückkehr zur Geschichte vermittelt ein Gefühl von Kontrolle und Neugier. Keiner der Studierenden ist gelangweilt oder müde, ganz im Gegenteil. „Diese Vorlesung macht viel mehr Spaß als andere“, sagt einer von ihnen später. „Ich schlafe nicht ein wie bei einer normalen Vorlesung!“, sagt eine andere. Einige von ihnen gehen gar nicht mehr zu anderen Vorlesungen, weil sie keinen Nutzen für sich sehen. Aber hierher kommen sie.

Natürlich gefällt nicht jedem diese Art der Interaktivität. Es gibt keine Einheitslösung. Dominik würde diese Art des Storytellings auch nicht in jeder Vorlesung einsetzen. Tatsächlich handelt es sich nicht einmal um eine echte Geschichte. „Es sieht wie eine Geschichte aus, aber wenn man ehrlich ist, ist es überhaupt keine Geschichte“, sagt er. Es handelt sich um eine Sammlung von Ereignissen mit einem stereotypen IT-Sicherheitsanalysten und einer Reihe stereotyper Antagonisten, die einen Eindruck davon vermitteln sollen, wie es ist, in einem solchen Umfeld zu arbeiten. Von den Konflikten, die es gibt, und den Ansichten, die dort manchmal vorherrschen.

„Das kann nicht wirklich Gegenstand einer Vorlesung sein, aber ich halte es für eine wirklich wichtige – wie soll ich sagen – soziale Kompetenz, von der man idealerweise zumindest schon einmal gehört haben sollte, bevor man seinen Abschluss macht.“

Ist es wichtig, dass es sich nicht um eine wahre Geschichte handelt?

Für einen Studenten schon: „Ich würde vorschlagen, die Handlung so zu gestalten, dass am Ende ein Ziel erreicht wird, wie in einer klassischen Geschichte. Sonst fühlt es sich etwas unvollständig an.“

Ein Punkt, der in der nächsten Version verbessert werden sollte. Dieses Mal ist „ein bisschen unbefriedigend“ akzeptabel, wenn die Studierenden gleichzeitig erkennen, dass Vorlesungen „nicht langweilig sein müssen“.

Am Ende der Vorlesung sind alle erschöpft, aber zufrieden, sogar Dominik. „Abgesehen von dem Moment, in dem es auch der Professor nicht konnte“, sagt er. „Was vielleicht auch in Ordnung ist.“ Und abgesehen davon, dass er gerne weniger Zeit mit SQL verbracht hätte, das nicht das Hauptthema des Kurses ist. Aber wie er selbst sagt: „Privatsphäre und Sicherheit stehen im Mittelpunkt von allem.“

Erstellen einer nichtlinearen Geschichte

- Twine herunterladen: ein kostenloses interaktives Tool zum Erstellen von Geschichten

- LLMs verwenden, um Protagonisten und Handlungsstränge zu generieren; dies kann zu Verzerrungen führen – abschließende manuelle Überarbeitung ist erforderlich

- Twine-App mit dem Chapbook-Story-Format verwenden und Handlungszweige erstellen

- Entscheidungspunkte anlegen, die Kurswissen erfordern

- Alle Handlungsstränge vor der Vorlesung testen.

- Erläuterungen für absehbare Fragen vorbereiten.

- Sich darauf einstellen, während der Vorlesung improvisieren zu müssen

Tipps zur Planung und Umsetzung

- Alle möglichen Handlungsstränge skizzieren

- Verzweigungstiefe begrenzen, um die Komplexität überschaubar zu halten

- LLMs nutzen, um die Konsistenz der Charakterentwicklung und der Dialoge zu überprüfen

- Struktur der Geschichte einfach halten – Komplexität wächst schnell!

- Das spontane Aufrufen von Studierenden kann Ängste hervorrufen – die Teilnahme sollte nicht benotet werden und aufgerufene Studierende sollten Entscheidungen an andere weitergeben oder in der Gruppe diskutieren können

Die Studierenden haben überhaupt nichts dagegen. Einer von ihnen sagt: „Das war die erste Vorlesung, in der ich etwas verstanden habe.“ „Die Vorlesung hat gezeigt, wie man Dinge auf eine Weise betrachten kann, auf die ich selbst nie gekommen wäre“, sagt eine andere. Und ein dritter fügt hinzu: „Vorher habe ich mich nicht so sehr mit den Ideen beschäftigt.“

Sie sagen, dass „das kleine Szenario sehr effizient ist, um die Aufmerksamkeit der Studierenden zu fesseln“ und dass es „interessanter ist als einfache Frage-Antwort-Runden“. Einer meint, „dadurch wirkte der Stoff weniger abschreckend und machte mehr Spaß“.

Es war keine perfekte Vorlesung. Es war keine echte Geschichte. Aber sie hat ihren Zweck erfüllt: den Studierenden etwas zu bieten, wofür es sich lohnt, zu kommen.

Die Vorlesung, auf der diese Geschichte basiert, wurde Anfang 2024 gehalten. Dominik hat im Kurzbeitrag (K)eine Geschichte über Storytelling seine aktuellen Überlegungen zu diesen Themen veröffentlicht.