Die unbequeme Wahrheit: Von der Symptombekämpfung zur Systemfrage (Teil 4/4)

Artikelserie: Prüfungen und KI

In diesem 4. und letzten Teil stellen wir die Systemfrage: Was sagt uns die KI-Krise über unser Bildungssystem? Drei unbequeme Wahrheiten und ein Appell.

Bisher erschienen:

Booklets, pseudonyme E-Prüfungen, beaufsichtigte Schreibsessions – das sind meine praktischen Antworten. Aber sie adressieren nur die Oberfläche. Jetzt müssen wir tiefer graben und uns fragen: Warum sind wir überhaupt in dieser Situation? Was sagt uns die KI-Krise über unser Bildungssystem?

Jetzt kommt der Teil, wo es weh tut. Wo wir aufhören müssen, uns selbst etwas vorzumachen.

Die unbequeme Wahrheit lautet: Es war nie anders. KI zeigt uns nur schonungslos auf, was schon immer war. Wir haben es bloß nicht sehen wollen – oder konnten es nicht sehen, weil die Mechanismen subtiler waren.

Stellen Sie sich eine Pianistin vor – vielleicht eine Musik-Studentin. Hinter ihr liegen 10.000 Stunden Übung. Unzählige Male ist sie an schwierigen Passagen gescheitert. Sie hat Fehler gemacht, war frustriert, ist an ihre Grenzen gestoßen. Aber sie hat weitergemacht, hat gelernt, sich entwickelt.

Jetzt sitzt sie am Flügel und spielt Chopin – mit all ihren erworbenen Fertigkeiten, ihrer Interpretation, ihrem Verständnis für die Musik.

Daneben steht ein Smartphone mit Spotify. Ein Fingertipp, und dieselbe Chopin-Etüde erklingt. Perfekt produziert, technisch makellos, sofort verfügbar.

Was ist der fundamentale Unterschied? Die Pianistin KANN es. Das Smartphone SPIELT es nur ab.

Übertragen auf unsere Bildungsrealität: Unsere Studierenden haben gelernt, perfekte Playlists zu erstellen. Sie wissen, welche KI-Tools sie für welche Aufgaben verwenden müssen. Sie können die Ergebnisse geschickt kombinieren und präsentieren. Aber können sie auch selbst „spielen“? Können sie eigenständig denken, analysieren, kreativ werden?

Und wir Lehrenden? Wir bewerten die Qualität ihrer Playlists und halten das für Bildung.

Hier wird es provokant: Willensschwäche ist keine anerkannte Beeinträchtigung, für die es einen Nachteilsausgleich gibt. Aber wir gestalten unsere Lehre zunehmend so, als wäre sie es.

Zugegeben, ich bin selbst nicht frei von diesem Vorwurf. Das Booklet-System ist ja ebenfalls ein Mechanismus, der die Prokrastinationstendenz der Studierenden abfangen und mildern soll. Es zwingt sie zu wöchentlicher Reflexion, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollen. Wie paternalistisch dürfen wir werden? Ist dies eine Form der Bevormundung, die im Interesse der Studierenden liegt und daher zu rechtfertigen wäre?

Die Antwort hängt davon ab, wie wir die Situation interpretieren: Vielleicht sind die Studierenden schlicht Opfer moderner Technikangebote, die ihre Aufmerksamkeit fragmentieren, ihre Dopaminspeicher leeren – und einer Gesellschaft, die ihnen intrinsische Motivation systematisch raubt. Wenn das stimmt, müssen wir sie möglicherweise bevormunden, um ihnen dabei zu helfen, sich überhaupt noch entwickeln zu können. Die Frage ist nur: Wo ziehen wir die Grenze zwischen förderlicher Struktur und entmündigender Kontrolle?

Diese Fragen führen direkt zu einer noch grundsätzlicheren Diskussion: Wie viel KI-Kompetenz sollen wir überhaupt an den Hochschulen ausbilden?

„Die Studierenden müssen doch lernen, verantwortungsvoll mit KI umzugehen!“ höre ich ständig in Gremien und Diskussionen als Rechtfertigung für einen kulanten Umgang mit der KI-Nutzung von Studierenden. Das ist, mit Verlaub, Unsinn. Die Studierenden müssen erst einmal lernen zu DENKEN. KI-Kompetenz kann warten.

Das Gegenargument kommt sofort: „Aber in der echten Welt müssen sie doch KI verwenden können!“

Stimmt. Aber lassen Sie mich die Frage anders stellen: Was macht einen kompetenten KI-Nutzer aus? Jemand, der blind Anweisungen befolgt und unkritisch Ergebnisse übernimmt? Oder jemand, der die Grenzen und Möglichkeiten von KI versteht, weil er selbst über fundiertes Fachwissen verfügt?

KI-Kompetenz ohne Fachkompetenz ist wie ein Kompass ohne geografisches Verständnis – man kann die Richtung ablesen, aber nicht beurteilen, ob sie sinnvoll ist. Ja, digitale Fertigkeiten sind wichtig für das Berufsleben. Aber sie sind kein Ersatz für die Fähigkeit, kritisch zu denken, komplexe Probleme zu durchdringen und eigenständig Lösungen zu entwickeln.

Ein Praktikant, der nicht programmieren kann, kann Claude Code nicht dabei beaufsichtigen, ein Tool zu entwickeln. Ein Journalist, der nicht schreiben kann, wird auch mit den besten KI-Tools keine guten Artikel produzieren. In der echten Welt kann ein Architekt, der nicht zeichnen kann, auch keine KI sinnvoll anweisen.

Die Logik ist einfach: Basis first. Tools second. Erst die Grundlagen, dann die Hilfsmittel.

Wir machen es gerade andersherum. Wir beginnen mit den Tools und wundern uns, warum die Ergebnisse so enttäuschend sind.

Ein strukturelles Problem, das oft übersehen wird: Der Bologna-Prozess hat uns systematische Beschränkungen auferlegt, die innovative Prüfungsformate verhindern. In den meisten Bundesländern darf es in Vorlesungen und Übungen keine Anwesenheitspflicht geben. Sobald auch nur der Eindruck entstehen könnte, dass Anwesenheit verpflichtend ist, hat man juristische Diskussionen am Hals.

Noch problematischer: „Ein Modul, eine Prüfung.“ Wenn Sie auf die Idee kämen, alle 14 Tage eine kleine verpflichtende schriftliche Prüfung unter Aufsicht durchzuführen machen, die jeweils 10% zur Gesamtnote beiträgt, wird Ihnen das vom Qualitätsmanagement untersagt. „Das ist nicht akkreditierungsfähig.“

Es gibt durchaus Möglichkeiten, wenn der politische Wille da ist. Eine Umsetzung an der OTH Regensburg sieht etwa maximal drei Teilprüfungen vor, wobei eine davon eine Klausur unter Aufsicht sein kann. Das zeigt, dass kreative Lösungen möglich sind, auch im Bologna-System.

Aber genau solche Low-Stakes-Formate wären ein wirkungsvoller Mechanismus, um Prüfungsangst zu reduzieren – ein Problem, das in der Diskussion nach meinem Vortrag sehr deutlich wurde.

Eine Zuhörerin brachte einen entscheidenden Punkt ein: Angst spielt eine massive Rolle. Menschen, die denken, sie können etwas nicht, entwickeln oft lähmende Ängste – gerade bei Grundlagenfächern wie Mathematik oder Programmierung. Das Booklet-System, die pseudonyme Korrektur, die Einsicht vor Notenbekanntgabe – all das dient auch dem Angstabbau.

Vielleicht sollten wir noch konsequenter in diese Richtung denken: Wie können wir Formate entwickeln, die Menschen zum eigenständigen Denken ermutigen und gleichzeitig ein wissenschaftliches Selbstbewusstsein aufbauen? Das Vertrauen: „Ich kann das. Vielleicht nicht alles, aber ich kann mir erarbeiten, was ich noch nicht weiß.“

Denn hier liegt ein Paradox unseres Bildungssystems: Kinder kommen als natürliche Lernmaschinen auf die Welt. Irgendwo auf ihrem Weg durch unser System verlieren sie die Freude am Entdecken und Verstehen. Stattdessen lernen sie, dass es reicht, sich treiben zu lassen – zumindest so lange bis sie in den Hochschulen an Grundlagenkursen scheitern.

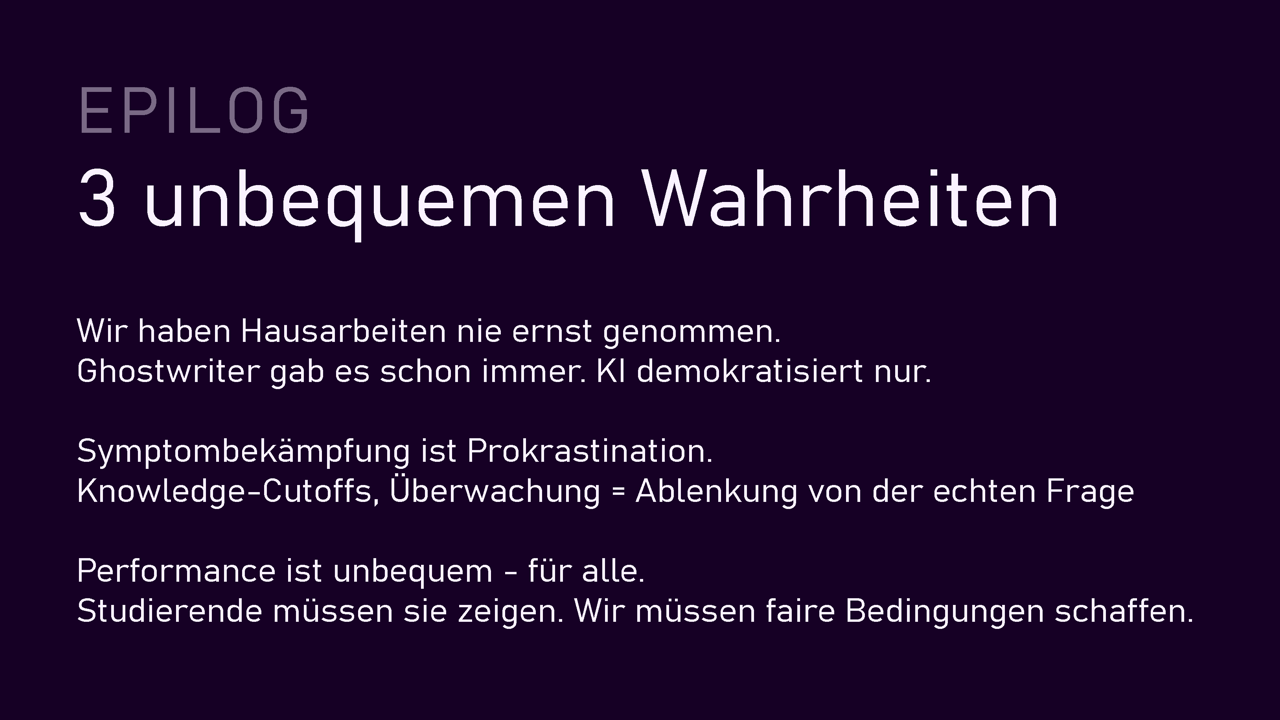

Drei unbequeme Wahrheiten

Booklets, E-Prüfungen, Schreibsessions – das sind Werkzeuge. Aber Werkzeuge allein ändern das System nicht. Dafür müssen wir bereit sein, uns drei unbequeme Wahrheiten einzugestehen:

Erstens: Wir haben bei Take-Home-Prüfungen oft nicht die Kontrolle gehabt, die wir uns vorgestellt haben.

Ghostwriter gab es schon immer. KI hat nur demokratisiert, was vorher teuer und exklusiv war. Die akademische Elite konnte sich schon immer externe Hilfe leisten – jetzt können es alle für 20 Euro im Monat. Das Problem war schon da, es ist nur sichtbarer geworden.

Zweitens: Symptombekämpfung ist organisierte Prokrastination.

Knowledge-Cutoffs, verpflichtende Chatverläufe, Überwachungssysteme – all das lenkt uns ab von der eigentlichen Frage: Was können unsere Studierenden wirklich? Wir verbringen mehr Zeit damit, die Symptome zu bekämpfen, als das System zu überdenken.

Drittens: Performance-basierte Bewertung ist unbequem – für alle Beteiligten.

Studierende müssen tatsächlich zeigen und beweisen, was sie können. Wir Lehrenden müssen faire, aber auch anspruchsvolle Bedingungen schaffen. Beides ist anstrengend. Beides bedeutet mehr Arbeit. Beides kann wehtun. Aber es ist der einzige ehrliche Weg.

Der leere Konzertsaal

Stellen Sie sich einen leeren Konzertsaal vor. Die Bühne ist perfekt ausgeleuchtet, der Flügel gestimmt. Aber die Sitze sind leer.

Wo ist das Publikum, wenn niemand mehr selbst spielen kann?

Wo ist die Nachfrage nach menschlicher Kreativität, wenn alle nur noch fremde Inhalte abspielen?

Wo bleibt die Innovation, wenn niemand mehr eigenständig denken und schaffen kann?

Das ist keine dystopische Zukunftsvision. Schauen Sie sich die Durchfallquoten an. Schauen Sie sich die leeren Hörsäle an. Schauen Sie sich die ChatGPT-Fenster in den Tutorien an. Wir sind auf dem besten Weg in diese Welt.

Erst denken. Dann delegieren.

Die Universität muss sich wieder lohnen – nicht nur finanziell, sondern intellektuell und emotional.

Sie darf nicht zur reinen Zertifikatsausgabestelle verkümmern. Sie darf nicht zum Durchlauferhitzer für Arbeitskräfte werden. Sie sollte ein Ort sein, an dem Menschen lernen zu denken und zu hinterfragen. Zu kämpfen und zu scheitern. Aber auch, dann wieder aufzustehen und sich zu entwickeln.

Muskeln wachsen nur unter Belastung. Entwicklung braucht Widerstand.

Die Reihenfolge ist mir wichtig: Erst denken lernen. Dann delegieren lernen. Erst die Grundlagen verstehen. Dann Werkzeuge verwenden, die einem grundlegende Arbeiten abnehmen.

Wir sind diejenigen, die die Systeme gestalten, in denen sich unsere Studierenden entfalten – oder eben nicht. Bologna hin oder her, Akkreditierung hin oder her: In unserem eigenen Mikrokosmos, in unseren Lehrveranstaltungen, haben wir erheblichen Gestaltungsspielraum. Wir entscheiden, ob wir Playlists bewerten oder Performance einfordern. Wir entscheiden, ob wir Symptome bekämpfen oder Systeme verändern.

Die Universität muss sich wieder lohnen. Wenn wir das nicht schaffen, spielen wir bald alle nur noch fremde Kompositionen ab. In leeren Konzertsälen. Ohne Publikum.

Aber hier ist die gute Nachricht: Es liegt an uns. Nicht an der Politik, nicht an der Technologie, nicht an den Studierenden. An uns. Wir haben die Macht und die Mittel, das zu ändern. In jeder einzelnen Lehrveranstaltung. Mit jeder Prüfung. Mit jedem Gespräch.

Wenn ich als ‚Friedrichshafen' die Klausur von ‚Clever Lion' korrigiere, dann tue ich das, weil ich meinen Teil dazu beitrage. Klein, aber konkret. Real, nicht virtuell. Performance, nicht Fiktion.

Erst denken lehren. Dann delegieren lehren. Der Rest kommt von selbst.

Kurz gesagt – Die gesamte Serie

Das Paradoxon: Bessere KI-Tools, schlechtere Ergebnisse – weil Studierende zu Beifahrern ihrer eigenen Bildung werden.

Symptombekämpfung funktioniert nicht: KI-resistente Aufgaben, Chatverläufe, Policy-Chaos – organisierte Prokrastination statt Systemlösung.

Performance statt Fiktion: Booklets, psi-exam, Schreibsessions – drei Wege zu ehrlicher Bewertung.

Die unbequeme Wahrheit: Es war nie anders. KI zeigt nur schonungslos, was immer war – wir bewerten Playlists statt Performance.

Der Auftrag: Erst denken lehren, dann delegieren lehren. Die Universität muss sich wieder lohnen.

Dieser Beitrag schließt die Artikelserie über meine Keynote beim Tag der digitalen Lehre in Regensburg ab. Für Fragen und Diskussionen stehe ich gerne zur Verfügung.

Bonus: Aus der Diskussion

Die Angst-Dimension

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Diskussion: Prüfungsangst ist real und wird durch traditionelle Formate oft verschärft. Die vorgestellten Ansätze – insbesondere das Booklet-System und die frühe Einsichtnahme – dienen auch dem Angstabbau. Ein wissenschaftliches Selbstbewusstsein aufzubauen („Ich kann mir erarbeiten, was ich noch nicht weiß“) sollte ein zentrales Bildungsziel sein.

Bologna-Beschränkungen

Die Diskussion machte deutlich, dass viele innovative Prüfungsformate an Bologna-Vorgaben scheitern. Portfolio-Prüfungen mit mehreren Teilleistungen sind möglich, erfordern aber politischen Willen und Mut zur kreativen Auslegung der Regelungen. Die OTH Regensburg zeigt, dass es geht.

KI-Kompetenz vs. Fachkompetenz

Breite Zustimmung zur These: Basis first, tools second. KI-Kompetenz ohne solide Fachkompetenz ist wertlos. Ein Architekt, der nicht zeichnen kann, kann auch keine KI sinnvoll anweisen. Diese Erkenntnis sollte unsere Lehrstrategie grundlegend prägen.

Die Playlist-Metapher

Die Unterscheidung zwischen „Können“ und „Abspielen“ traf einen Nerv. Viele Kolleginnen und Kollegen berichteten, dass sie genau dieses Phänomen beobachten: Studierende, die perfekte Ergebnisse präsentieren, aber bei Nachfragen ins Stocken geraten. Wir bewerten zu oft die Playlist statt die Performance.