Kontrolle und Nachvollziehbarkeit: Die Screenshot-Lösung (Teil 3/4)

Artikelserie: KI und Datenschutz bei E-Prüfungen

In diesem 3. Teil untersuchen wir die Herausforderung der Beweissicherung: Wie gewährleisten wir Nachvollziehbarkeit ohne invasive Überwachung?

Bisher erschienen:

Weiterer Teil:

E-Prüfungen müssen rechtssicher sein. Das bedeutet: Täuschungsversuche verhindern und im Streitfall nachweisen können, was tatsächlich passiert ist. Aber wie erreichen wir das datenschutzkonform?

Wie gewährleisten wir Nachvollziehbarkeit?

E-Prüfungen müssen von Prüfungsämtern akzeptiert werden und vor Gericht bestehen. Das bedeutet: Wir müssen einerseits Täuschungsversuche verhindern. Andererseits müssen wir bei behaupteten Störungen oder vermeintlichen Mängeln am Verfahren nachweisen können, was tatsächlich passiert ist.

E-Prüfungssysteme müssen sich gegen starke Angriffe verteidigen: Inzwischen gibt es USB Rubber Duckys in der Größe eines USB-Steckers: Das sind Geräte, die sich als Tastatur ausgeben und auf Knopfdruck ganz schnell mehrere Textseiten eintippen können. Wegen der Blickschutz-Filter auf den Bildschirmen wäre es für Aufsichten kaum möglich zu sehen, wenn jemand während der Prüfung die Texte aller Vorlesungsfolien in ein Textfenster kopieren würde.

Dann gibt es Studierende, die während oder nach der Prüfung behaupten, sie hätten zehn Minuten lang technische Probleme gehabt und nun Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. Noch schlimmer ist die folgende Behauptung nach der Prüfung: „Ich habe etwas ganz anderes eingegeben und gespeichert als das, was korrigiert wurde!“ Aussage gegen Aussage. Hat die Technik versagt? Niemand weiß es – und niemand kann überzeugend darlegen, was wirklich geschah.

Unser Vorschlag für eine minimalinvasive Beweissicherung. Wir beabsichtigen daher, eine Bildschirmaufzeichnung einzuführen. Keine Kameras, kein Audio, kein klassisches Proctoring –das macht bei 300 Leuten in einem Raum ja keinen Sinn. Nur Screenshots alle paar Sekunden.

Unser Plan berücksichtigt natürlich die Grundsätze des Datenschutzes:

- Transparenz: Studierende werden vorab nach Art. 13 DSGVO informiert –dadurch abschreckende Wirkung

- Trennung: Screenshots werden separat von den Prüfungsantworten aufbewahrt

- Zugriffskontrolle: Die Prüfenden erhalten die Screenshots nicht.

- Automatische Löschung nach Ablauf der Widerspruchsfrist.

- Zweckbindung: Auswertung nur bei konkreten Streitfällen und zur Verhinderung von Täuschungsversuchen (ob anlasslos oder nur anlassbezogen ist noch zu klären)

Die pure Existenz der Aufzeichnung verhindert vermutlich mehr Versuche als wir je dokumentieren werden.

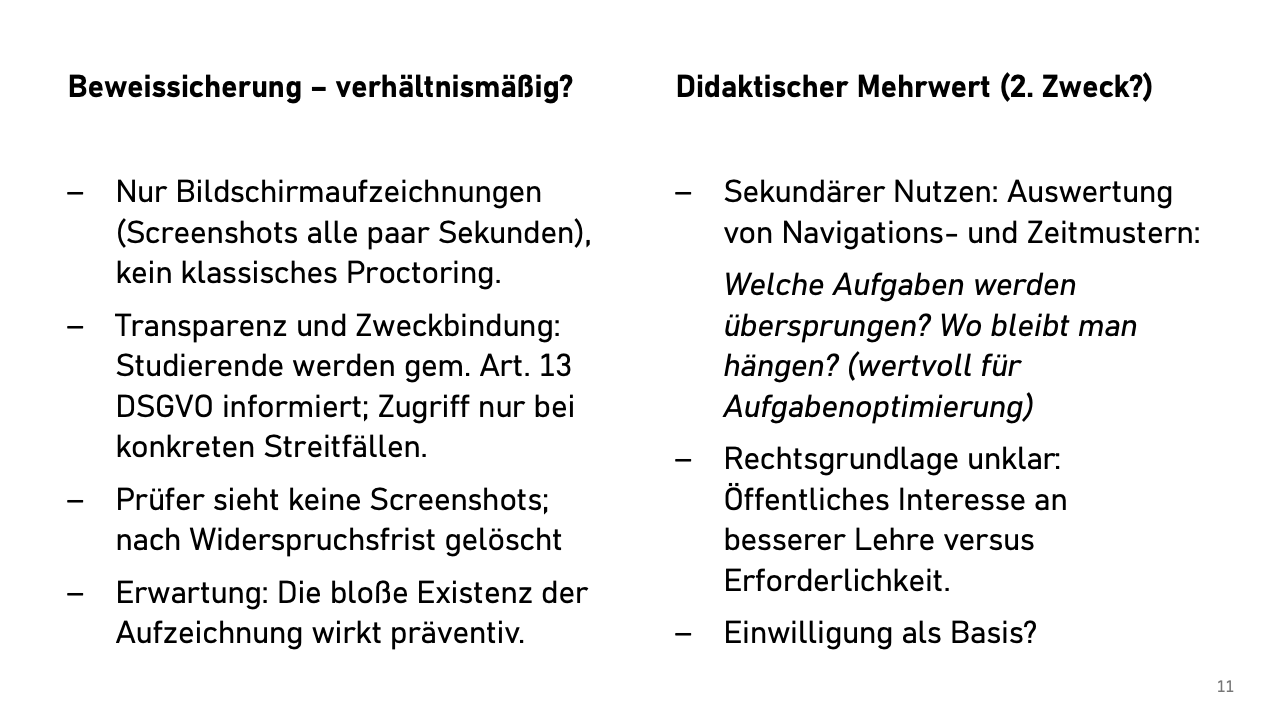

Ist das verhältnismäßig? Wir meinen ja. Die Screenshots dokumentieren nur, was auf dem Prüfungsbildschirm passiert –nicht die Person, nicht den Raum. Sie werden nur im Verdachts- oder Konfliktfall überhaupt angeschaut. Und sie werden automatisch gelöscht.

Die Screenshots könnten nach der Korrektur aber auch didaktisch wertvoll sein. Wie navigieren Studierende durch die Prüfung? Wo verbringen sie die meiste Zeit? Welche Aufgaben werden übersprungen? Wie überarbeiten sie Fehler?

Manche Kolleginnen und Kollegen würden solche Daten gerne zur Verbesserung ihrer Prüfungen nutzen. Aber die Rechtsgrundlage? Öffentliches Interesse an guter Lehre? Einwilligung? Wir sind hier noch zurückhaltend, ehe das datenschutzrechtlich geklärt ist.

Datenschutz und Nachvollziehbarkeit bilden bekanntlich ein Spannungsfeld. Wir können versuchen, den Zielkonflikt zwischen Anonymität und Kontrolle durch Technik und organisatorische Maßnahmen für die beteiligten Parteien so gut es geht aufzulösen.

Apropos Anonymität – zum Abschluss will ich noch zeigen, wie weit man den Datenschutz treiben könnte, wenn man das wirklich wollte …

Kurz gesagt – Teil 3

Minimalinvasive Beweissicherung: Screenshots alle paar Sekunden – keine Kameras, kein Audio, kein klassisches Proctoring.

Abschreckung wirkt: Die pure Existenz der Aufzeichnung verhindert mehr Versuche als dokumentiert werden.

Datenschutz by Design: Automatische Löschung, Zweckbindung und strikte Zugriffskontrolle schützen die Privatsphäre.

Im finalen Teil unserer Serie wird es extrem: Wie könnte echte Anonymität bei der Prüfungskorrektur aussehen – mit einer überraschend analogen Lösung.

Bonus: Aus der Diskussion

Bildschirmaufzeichnung und Datenschutz

Diskussion: Die Bildschirmaufzeichnung wurde intensiv diskutiert. Aus Datenschutzsicht erschien sie unter den gegebenen Bedingungen umsetzbar:

- Klare Zweckbindung (nur bei Streitfällen)

- Transparenz (Art. 13 DSGVO Information)

- Automatische Löschung nach Widerspruchsfrist

- Kein Zugriff für Prüfende, nur für Prüfungsausschuss bei Bedarf

Alternative Ansätze wie Tastaturanschläge aufzeichnen wurden diskutiert, allerdings lässt sich damit nicht alles nachweisen und es handelt sich möglicherweise um biometrische Daten (Art. 9 DSGVO).

Täuschungsversuche und praktische Anwendungsfälle

Anschauliche Beispiele aus der Diskussion: Ein fiktives Beispiel für die Notwendigkeit der Screenshots: Eine Studentin oder ein Student rätselt zehn Minuten an einer Aufgabe, scrollt den Text hin und her. Dann geht die Person auf die Toilette, kommt nach sieben Minuten zurück und schreibt die perfekte Antwort nieder. Was geschah? Ein Geistesblitz auf der Toilette oder etwas anderes? Die Screenshots würden solche Auffälligkeiten dokumentieren.

Ebenso könnte man erkennen, wenn sich jemand durch Sicherheitslücken auf den Laptops Internetzugang verschafft und während der Prüfung auf ChatGPT zugreift. Oder wenn jemand aus der Zwischenablage Text einfügt (an sich nicht verdächtig), dann aber auf dem Bildschirm der folgende Text erscheint: „Als großes Sprachmodell glaube ich, dass du diese Aufgabe wie folgt beantworten solltest“ – und diesen Text vor der Abgabe der Prüfung aus den Formularfeldern löscht.

Einschränkung: Keine Live-Überwachung oder KI-Auswertung der Screenshots geplant. Das würde die hohen Ansprüche an Ausfallsicherheit untergraben - wenn die KI-Analyse wegen Stromausfall oder Netzstörungen ausfällt, darf das nicht die ganze Prüfung gefährden. Stattdessen nur retrospektive manuelle Auswertung bei konkreten Verdachtsfällen.

Zeitmanagement und flexible Bearbeitungszeiten

Diskussion über Zeitverlängerungen: Warum sperrt das System nicht automatisch die Bearbeitungsmöglichkeit, wenn die Prüfungszeit abgelaufen ist? Meine Antwort: Weil wir den Aufsichten unkompliziert die volle Kontrolle über die Prüfungsdurchführung geben wollen. Wie bei Papierklausuren sollen Aufsichten flexibel reagieren können.

Praktisches Beispiel: Wir hatten schon einen Notarzteinsatz im Prüfungsraum während der Prüfung; unmittelbar benachbarte Studierende erhielten von den Aufsichten spontan eine Zeitverlängerung – ohne umständlich Rechnernummern nachschlagen und in einem System die Verlängerung konfigurieren zu müssen.

Auch hier zeigen Screenshots ihren Nutzen: Wenn jemand nach offiziellem Ende weiterschreibt, ist das dokumentiert. Wie bei Papierklausuren kann dadurch eine Prüfung nach dem Ende der Bearbeitungszeit für ungültig erklärt werden. Sicher diskutabel, aber ich denke: Es sollte auch bei E-Prüfungen möglich sein, bei einem solchen Regelverstoß durch die Prüfung zu fallen.